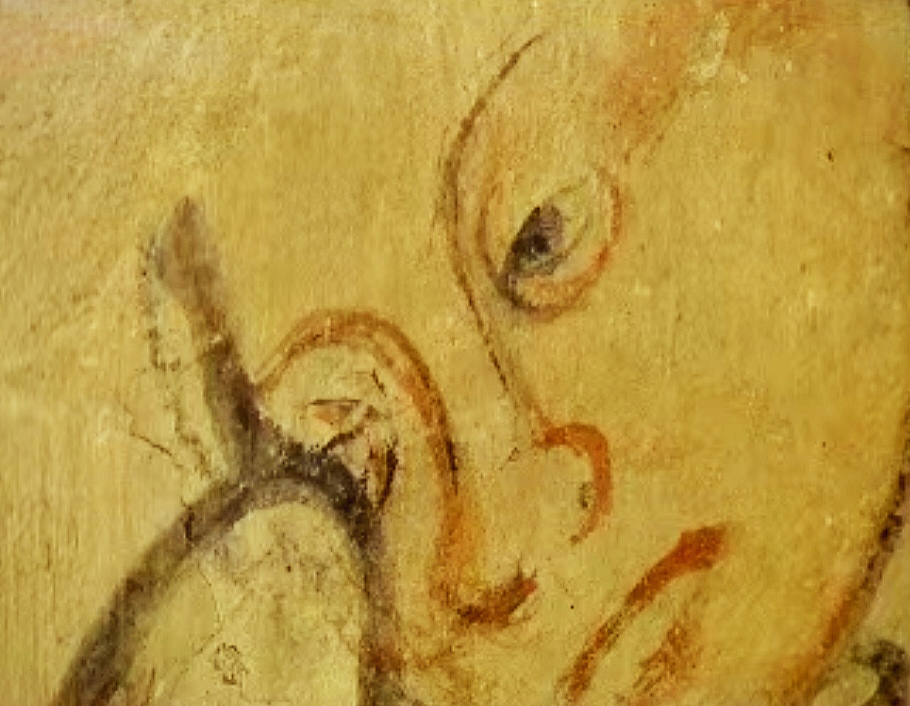

"Du plâtre s'est détaché, le visage d'un ange est apparu"

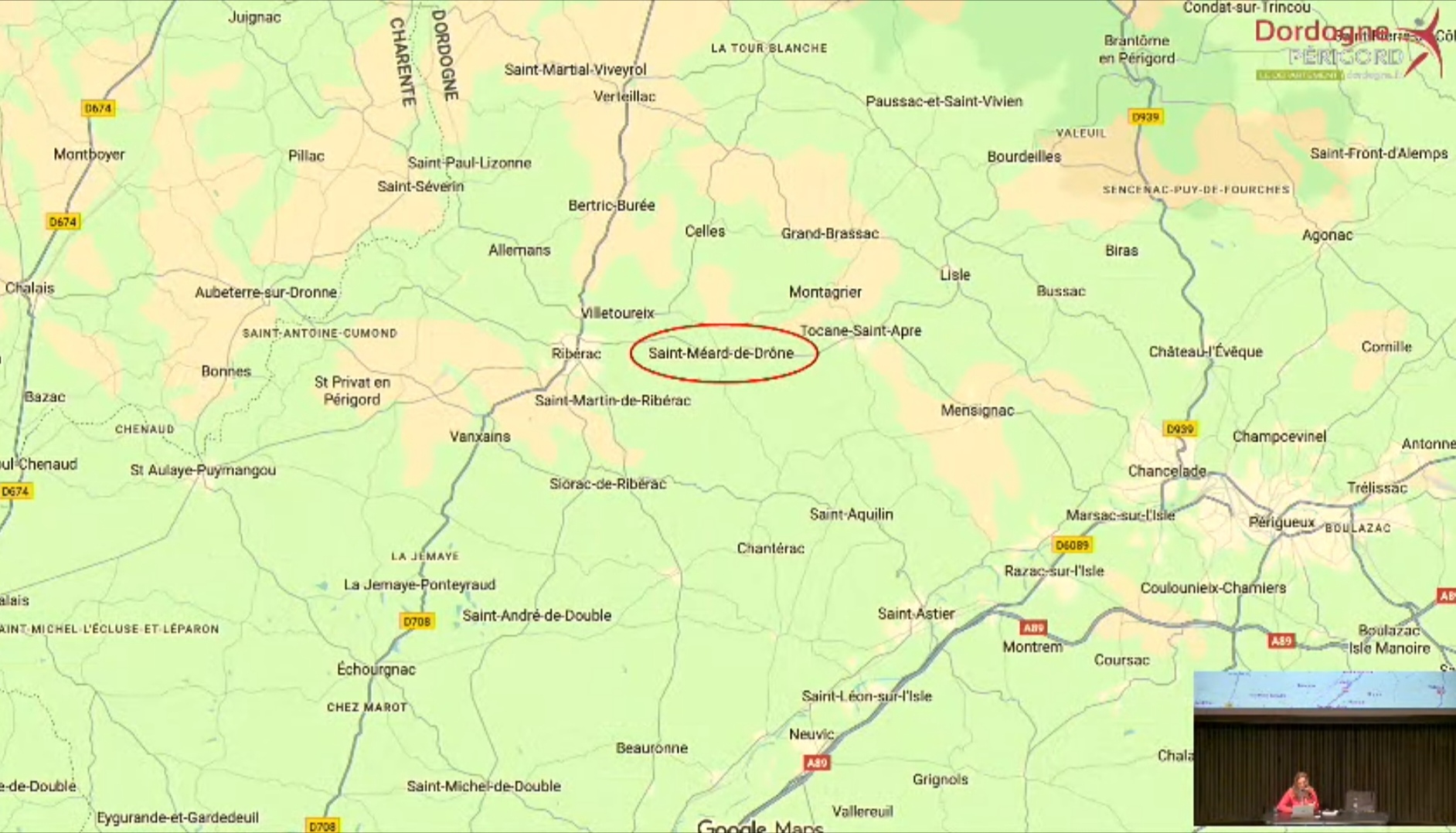

En 1999, lors de travaux dans l'église de Saint-Méard-de-Drône, un morceau de plâtre s'est détaché de la coupole, révélant le visage d'un ange, qui appelait comme à la découverte d'un ensemble de peintures exceptionnelles, un trésor caché pendant cinq siècles, classé désormais aux Monuments historiques et dont la restauration s'est achevée en 2024. La conférence organisée le 16 octobre 2025 par les Archives départementales de la Dordogne, avec la chercheuse Pauline Mabille de Poncheville, a fait de l'église "une rareté à l'échelle nationale". Voir la série de photographies magnifiques ci-dessous. Visite virtuelle commentée ici.

Pauline Mabille de Poncheville

La conférence organisée le 16 octobre 2025 par les Archives départementales de la Dordogne

À CAUSE ET GRÂCE AUX PROTESTANTS

Pauline Mabille de Poncheville fait parler ces peintures «à la fois populaires et savantes, avec des scènes qui se répondent entre elles, avec une véritable pensée religieuse». Elles constituaient comme un catéchisme accessible à tous ceux qui ne savaient pas lire en cette fin du Moyen Âge dans la campagne du Périgord. La réalisation est bien datée par les blasons des commanditaires, mais également avec les dégradations commises par les protestants au XVIe siècle.

Plusieurs panneaux ont été griffés intentionnellement «dans un acte iconoclaste qui était fréquent à l'époque». Les images religieuses ont finalement été recouvertes de chaux pour être soustraits au regard des habitants. Mais c'est paradoxalement grâce à cette couche protectrice voulue par les protestants qu'elles ont pu être préservées des dégradations durant des siècles.

Le temps d'élaborer un plan de financement, les travaux sont lancés en 2013. Lors de cette première campagne, 170m2 de peintures murales sont dégagées au niveau du chœur et de l'abside. Au printemps 2018, une deuxième tranche de travaux a dégagé la même surface au niveau de la travée sous coupole. Cependant, la nef cache toujours ses mystères. Elle fait l'objet de cette souscription, qui permettra de financer une troisième et dernière tranche de travaux. Une fois que l'ensemble des peintures sera dégagé, l'église présentera un cycle quasiment complet de 430m2 de surfaces peintes…

Saint-Méard, vue du chœur avec son Christ en majesté

UNE MULTITUDE DE SCÈNES REPRÉSENTÉES

La richesse de l'iconographie contribue à la rareté de cet édifice. L'église présente un cycle de peintures murales aux scènes très variées comme un Christ en Salvator Mundientouré de son Tétramorphe, un grand Jugement Dernier composé d'une lutte de l'archange saint Michel contre le démon, l'enfer des damnées et le paradis des élus.

Accueil des élus au paradis

Des images d'un enfer cauchemardesque avec un monstre croquant les damnés s'opposent à un paradis pour les bienheureux. On trouve la Cène du dernier repas de Jésus, le martyre de Saint-Barthélémy écorché vif, quatre des sept péchés capitaux (la gloutonnerie, la paresse, la luxure et l'avarice), une adoration des rois mages et bien d'autres images qui ont des allures de grand album de bandes dessinées.

Détail des enfers

UNE TRACE UNIQUE DE L'ICONOCLASME

Le Périgord a énormément souffert des Guerres de Religion. Protestants et catholiques s'y sont terriblement affrontés pendant plusieurs décennies. Rappelons que les réformés considéraient les images à l'effigie de Dieu comme étant blasphématoires. Nous pouvons remarquer que les peintures du premier registre de l'église ont violemment été griffées. Il est certes courant de voir des peintures murales criblées de petits trous car ces derniers permettent une meilleure accroche mécanique lors de la pose d'un nouvel enduit.

L'Archange Saint Michel luttant contre le démon

C'est différent à Saint-Méard-de-Drône : il ne s'agit pas d'un bûchage classique mais plutôt d'une véritable volonté de détruire ces peintures. Les dents de l'outil utilisé sont d'ailleurs encore bien visibles. N'ayant cependant pas réussi à les éliminer, les peintures ont été dissimulées sous un badigeon de chaux qui les a finalement protégées, et sauvées, jusqu'à nos jours. L'église constitue ainsi une trace archéologique unique en France de l'iconoclasme des Guerres de Religion.

Le martyre de saint Barthélemy

«La présence de peintures anciennes recouvertes est fréquente. Mais ici, leur état était exceptionnel, se souvient Claude Rebeyrol, ancien président de l'association Saint-Méard Patrimoine. Nous étions bien seuls au début, mais on a appris à aimer ces peintures. » Grâce à l'énergie des bénévoles, à l'investissement des maires successifs et à « de nombreuses bonnes fées», une restauration complète a pu être menée.

L'entrée dans Jérusalem

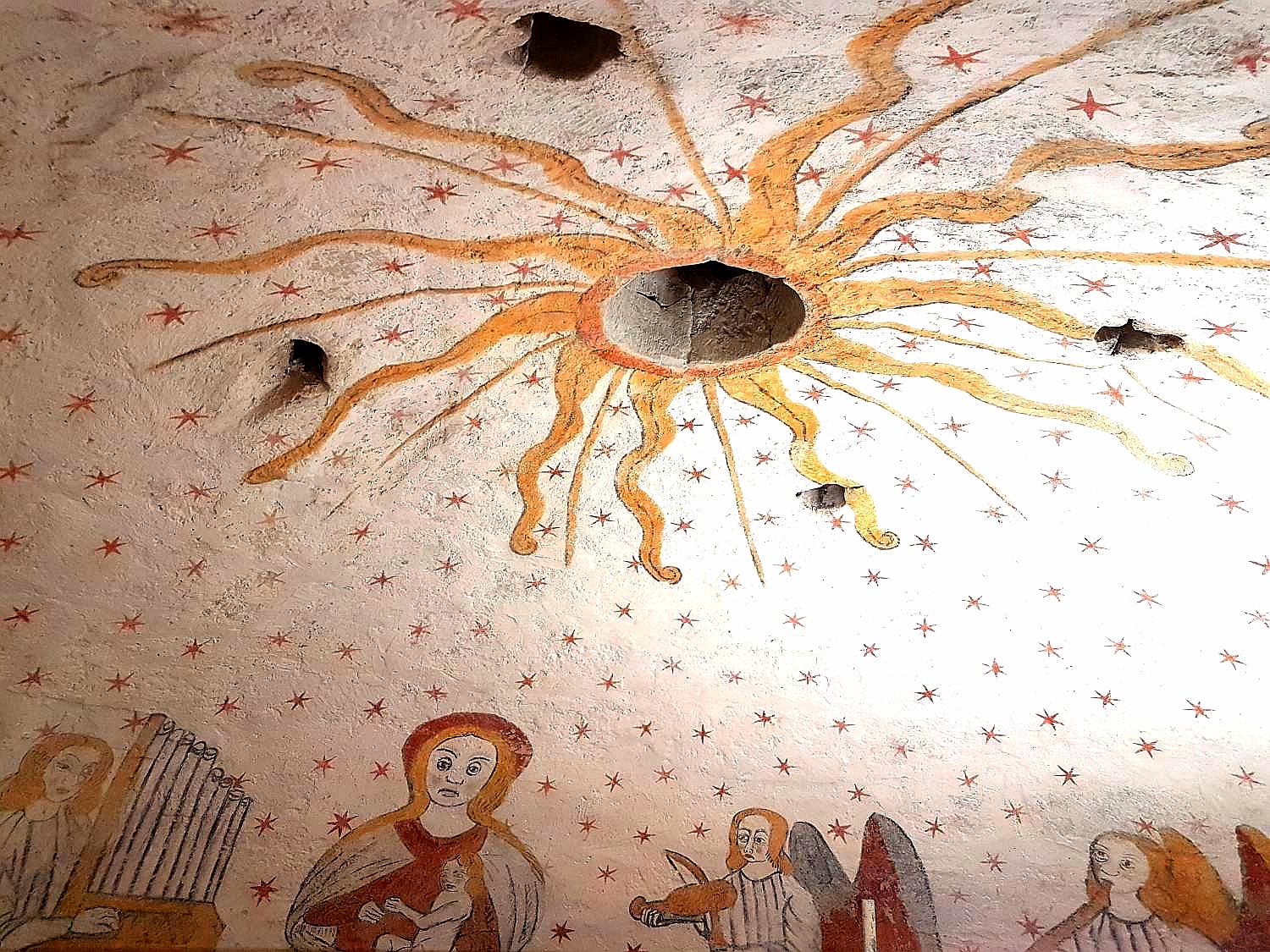

Un Christ en majesté trône dans le chœur entouré par son tétramorphe des évangélistes (Matthieu représenté en homme ange, Jean en aigle, Marc en lion et Luc en taureau). La plus belle scène se trouve dans la coupole avec son orchestre d'anges qui entourent une Vierge à l'enfant avec un grand soleil central…

Christ en gloire Salvator Mundi, entouré du Tétramorphe

Quatre autres anges tentent de les rejoindre depuis les piliers, dont un fripon qui a les fesses à l'air ! (ci-dessous) Depuis St Augustin, les théologiens s'étaient accordés généralement sur la nudité des corps au Paradis. Les êtres humains retrouveront leur sexe (mais dépourvus de lubricité) et la beauté des corps, dont les défauts, infirmités et mutilations liées aux vicissitudes de l'existence terrestre, auront disparu lors de la Résurrection.

La main droite et trois doigts (pouce, index, majeur) sont levés et dépliés, en signe de bénédiction. Le bras gauche est replié sur le côté de sa poitrine, et la main gauche (effacée) tient un orbe, un globe blanc à demi encerclé par un demi-méridien et un parallèle médian, tous deux de couleur rouge. On retrouve un tel globe dans la main du Christ dans le tableau Salvator Mundi de Léonard de Vinci, et surtout chez le peintre Antonello de Messine. Ce Christ est de dimensions impressionnantes, et il attire, avec son vaste manteau rouge, l'œil du visiteur, dès son entrée dans l'église. A noter aussi le large banc sur lequel il trône.

Ensemble de la voûte

La Fondation La sauvegarde de l'art français, qui a aidé la restauration et emploie désormais Pauline Mabille de Poncheville, relaie cette découverte. L'historienne participe à la prochaine réédition d'un livre sur les peintures murales du Périgord aux côtés de Dominique Audrerie, président de la Société historique et archéologique du Périgord, et de Serge Laruë de Charlus, responsable du Conservatoire de l'art sacré de Dordogne. Il paraîtra en 2025 aux Éditions Confluences, coédité par la SHAP.

La Lumière de Dieu, avec la Vierge Marie et les anges

L'église se doit d'être un «lieu digne de Dieu», une «image de la Jérusalem céleste». Le sommet des cieux est occupé (jusqu'à l'époque baroque), par le soleil. Le soleil central est le symbole du Christ. Cette représentation cosmologique associe notre monde à la coupole de l'église. Ici, Marie est à la porte du ciel, la Vierge à l'Enfant en majesté accueille les âmes en chemin vers l'univers paradisiaque, baignées, bercées par la musique céleste des Anges musiciens.

Déploration du Christ (ou Pietà). Marie se lamente, le Christ mort reposant sur ses genoux. A sa gauche, Marie Madeleine, avec un flacon d'onguent dans sa main gauche. A droite, l'apôtre Jean. Les visages sont expressifs, les drapés des vêtements particulièrement soignés. La couleur rose/mauve, présente ici dans les vêtements des personnages entourant le Christ, ne se retrouve nulle part ailleurs dans l'église. A noter, ce qui semble être une auréole esquissée au-dessus du turban de Marie-Madeleine.

La déploration du Christ

Les 4 anges accrochés à des échelles primitives, assurent la translation ascendante/descendante entre Terre et Ciel. On peut aussi penser à l'Exaltation de Noël par l'image et la musique, accordant une place majeure à Marie, dans un contexte paradisiaque. La peinture flamande notamment, accordera vers 1500 une place centrale à la Vierge en gloire associée à l'Enfant Jésus et entourée d'un orchestre d'anges dans un contexte paradisiaque. D'une manière générale, la fin du Moyen-Age voit l'apogée du culte marial.

La Vierge à l'enfant

Le maire actuel, Gérard Caignard, a persévéré, parfois contre l'avis de certains de ses concitoyens: «il y avait l'assainissement à faire et des chemins à entretenir. Il a fallu réunir 1,2 million d'euros pour réaliser les travaux de réparation et de mise hors d'eau du bâtiment, ainsi que la rénovation des fameuses peintures». Avec les aides de l'État, du Département et de cagnottes, il est resté 30% à la charge de l'a commune. Une grosse enveloppe pour une commune de 500 habitants.

Église de saint Médard