Fête de la Toussaint : tous saints !

Le saviez-vous? La Toussaint honore tous les saints, connus et inconnus, ces derniers étant de loin les plus nombreux. Nul besoin par conséquent de faire partie d'une élite ou d'être canonisé: tous les chrétiens sont en réalité saints, ou appelés à l'être selon Matthieu 5, 3-12 (Béatitudes), dès lors que nous sommes membres du corps du Christ, sauvés par Sa grâce, par le moyen de la foi (Éphésiens 2, 8-9). Ainsi, en tout et pour tous: bonté, justice, amour, pardon et paix, par la grâce de l'Unité de Dieu dans la diversité des chemins vers la sainteté. Petit échantillon ici de ces saints du quotidien.

Tous les chrétiens sont des saints: voir la transcription de la vidéo ci-dessus

"Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre! Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés! Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés! Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde! Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu!...

...Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu! Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux! Heureux êtes-vous, lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux: c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. (Mt 5, 3-12)

TOUS LES CHRÉTIENS SONT SAINTS

Les chrétiens sont à la fois saints et pécheurs. Tous les hommes sont pécheurs: nous sommes tous nés dans le péché; mais tous ne sont pas saints. D'après la Bible, un saint n'est pas quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires ni qui a été déclaré tel par une église ou organisation: le terme traduit par «saint» dans le Nouveau Testament, hagios, signifie littéralement «sacré, physiquement pur, moralement irréprochable, consacré à des fins cérémonielles». Dans le contexte du Nouveau Testament, les saints sont les membres du corps de Christ, qui sont sauvés par la grâce, par le moyen de la foi (Éphésiens 2.8-9). Autrement dit, saint est synonyme de chrétien, croyant authentique en le Seigneur Jésus-Christ.

La Bible dit clairement que nous sommes tous nés dans le péché et avons tous une nature pécheresse. À l'origine, Dieu a créé l'humanité bonne et sans péché: «Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance […] Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » (Genèse 1.26-27) Malheureusement, Genèse 3 raconte la chute d'Adam et d'Ève, à cause de laquelle le péché est entré en des créatures auparavant parfaites. Depuis, leur nature pécheresse se transmet de génération en génération à leur descendance. Ainsi, tous les hommes sont pécheurs.

En revanche, les saints ne sont pas nés saints : ils le deviennent par la nouvelle naissance. «Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu» (Romains 3.23), si bien que nous avons tous besoin d'être spirituellement régénérés pour ne pas demeurer éternellement dans cet état. Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, a pourvu au (seul) moyen par lequel un pécheur pouvait devenir saint: le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu «servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup» (Matthieu 20.28). Si nous confessons notre péché et notre besoin d'un Sauveur et acceptons son sacrifice sur la croix pour nous, nous serons saints.

Il n'y a pas de hiérarchie dans la sainteté : tous ceux qui appartiennent à Christ par la foi sont saints et personne ne l'est plus qu'un autre. L'Apôtre Paul, qui n'était pas plus saint que le croyant le moins connu, adresse sa première Épître aux Corinthiens «ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ» (1 Corinthiens 1.2, italiques ajoutées). Dans ce verset, hagios est traduit par «saints», ce qui permet de conclure clairement que tous ceux qui font appel à Christ pour être sauvés sont saints, sanctifiés par le Seigneur. Nous sommes tous «concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu (Éphésiens 2.19)».

Nous ne sommes pas saints parce que nous avons été déclarés saints par une église et nous ne pouvons pas le devenir par nos propres efforts. Après avoir été sauvés par la foi, nous sommes cependant appelés à accomplir des œuvres qui confirment notre appel. «Au contraire, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit: Vous serez saints car moi, je suis saint» (1 Pierre 1.15-16). Les saints ne sont pas sans péché, mais leur vie reflète la réalité de la présence de Christ en eux, car en lui «nous avons la vie, le mouvement et l'être» (Actes 17.28).

En 2018, le Pape François a publié une exhortation apostolique intitulé «GAUDETE ET EXSULTATE », sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Que signifie donc être un saint ou une sainte aujourd'hui? «Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n'en est pas ainsi." (GE 14)

Un père de famille n'a pas le même devoir d'état qu'un moine, un collégien ou une vieille dame, cependant, chacun d'eux est tenu par des responsabilités liées à son état de vie. Le Seigneur nous demandera peut-être des choses exceptionnelles, comme Il en a demandé parfois à telle ou telle grande figure de l'Église. Mais Il nous demande d'abord d'accomplir nos tâches ordinaires, en les remplissant d'amour.

«Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l'Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23).(GE 15)

Et la sainteté, c'est être là où Dieu nous veut: peu importe le métier ou le niveau de formation, du moment que c'est bien la place à laquelle nous sommes appelés.

«Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve.» (GE 14)

PASTEUR CHRISTIAN BACCUET (EPU) : "TOUS LES CHRÉTIENS SONT SAINTS"

Dans le langage courant, la sainteté désigne des personnes différentes de nous, au-dessus du commun des mortels. Tellement au-dessus, que dans certaines dénominations chrétiennes on en fait des intermédiaires entre Dieu et nous, des êtres supérieurs qui nous protégeraient ou que nous devrions vénérer, des intercesseurs que nous pourrions prier pour qu'ils fassent écho de nos prières à Dieu.

Mais dans la Bible, la notion de sainteté ne désigne pas des croyants plus grands que les autres.

Le mot «saint», dans la Bible (en hébreu, קָדוֹשׁ : qadosh), veut dire «séparé», «mis à part». Il est avant tout un qualificatif de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu est «saint» parce qu'il est le Tout-Autre, le souverain tout puissant, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu que l'on respecte et que l'on craint. Jésus vient manifester cette présence de Dieu dans la proximité avec les hommes et les femmes qu'il croise. Fils de Dieu, il nous dit Dieu, il est le Christ, le Seigneur, le «Saint» (ainsi est-il nommé dans Apocalypse 3, 7).

Le terme «saint» désigne aussi les manifestations de Dieu parmi nous. C'est ainsi que nous parlons du «saint»-Esprit pour dire la présence de Dieu parmi nous. La présence de Dieu, aujourd'hui, se donne par son Esprit: Esprit «saint» parce que de Dieu, parce que Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu, sa respiration, sa vie en nous, le lien entre nous.

Le terme «saint» s'applique par extension à tout ce qui touche à Dieu, tout ce qui lui appartient, tout ce qui est à son service. Cela peut-être une personne, un objet, un temps, un lieu: le cœur du Temple de Jérusalem s'appelait le «saint des saints», le jour du sabbat est saint parce que le Seigneur l'a béni et l'a sanctifié (Exode 20, 11).

C'est pourquoi nous parlons du «vendredi saint», de la «sainte Cène», des «saintes Ecritures», des évangiles «selon saint Matthieu», saint Marc, saint Luc, saint Jean: parce qu'ils sont reliés à Dieu, parce qu'ils nous disent quelque chose de Dieu. Cette sainteté est celle d'un Dieu vivant en relation avec les êtres humains. Dans sa sainteté, il se communique à son peuple: «Je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints ; car je suis saint» (Lévitique 11, 45).

Est «saint» tout ce qui touche à Dieu, tout ce qui est mis en relation avec lui. Sont donc qualifiés de «saint» tous les chrétiens, tous ceux qui vivent dans un lien à Dieu. C'est ainsi que Paul salue, dans ses lettres, «tous les saints» qui se trouvent dans telle ou telle ville, tous les croyants rassemblés autour de l'Evangile.

Par exemple dans sa salutation aux chrétiens de Philippe, une ville de Macédoine, au début de sa lettre aux Philippiens (1, 1-2): «Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Philippes, sont saints en Jésus-Christ, aux épiscopes et aux ministres: Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ!». Et à la fin de la même lettre (4, 21-23): «Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit!».

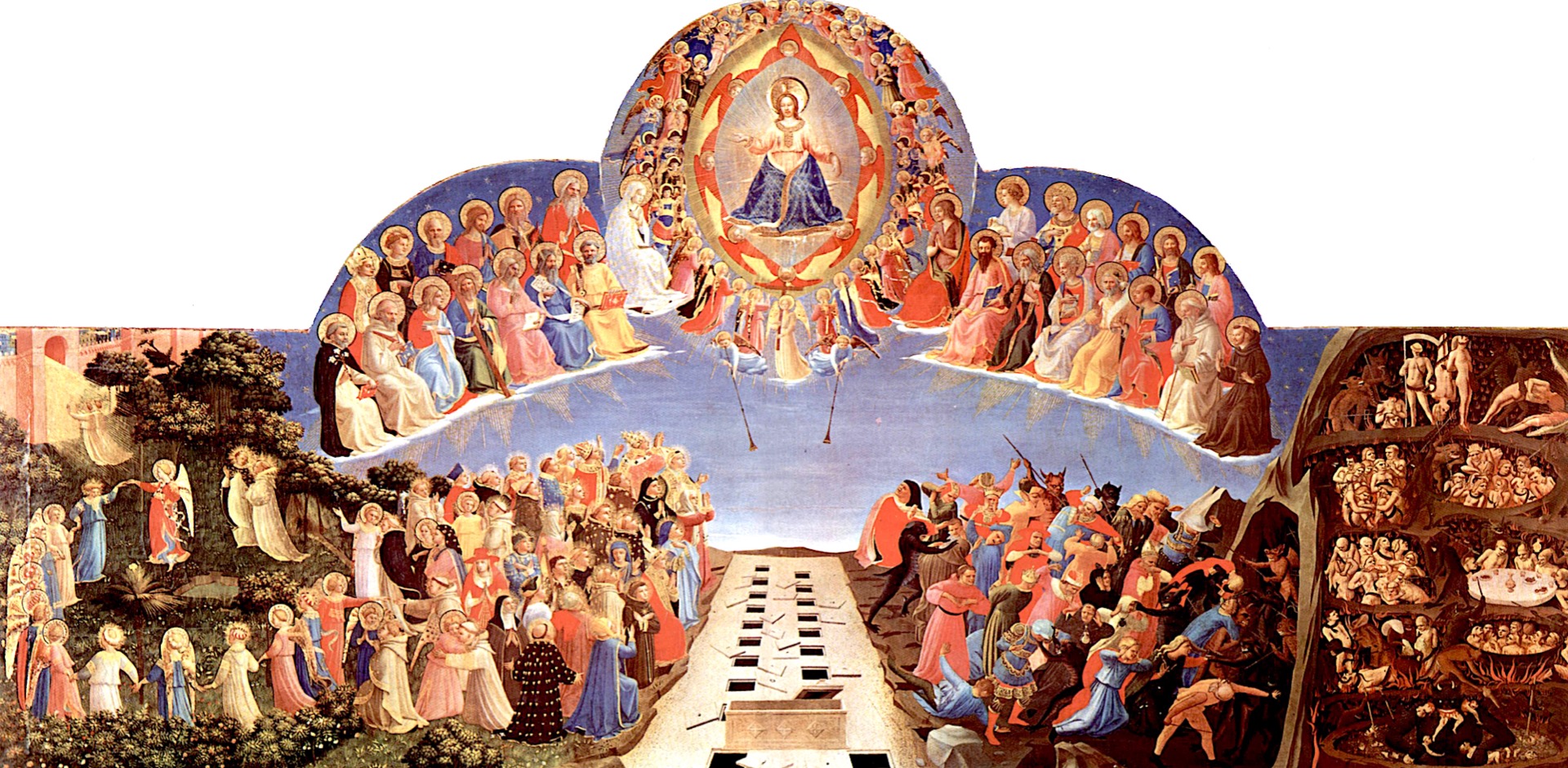

Ce lien à Dieu, rien ne peut nous en séparer, même pas la mort. C'est ce que signifie l'expression «communion des saints» que nous disons dans le Symbole des apôtres: communion des croyants à travers les continents, entre les différentes Eglises, les générations, pour les siècles des siècles. Le lien à Dieu nous met en relation avec tous les saints – les croyants – de l'histoire, dans une Eglise qui déborde nos Eglises particulières car elle est l'Eglise du Christ, sur la terre comme au ciel.

Et nous, ici, aujourd'hui, nous sommes de ces saints. Puisqu'être saint c'est être en lien avec Dieu, ce n'est pas une dimension réservée à quelques chrétiens d'élite, c'est la commune condition de tous. Etre saint, ce n'est pas être mis dans une catégorie particulière de croyants plus près de Dieu que les autres, car il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et nous, entre le Christ et nous, entre le saint Esprit et nous. Chacun est en contact direct, en relation personnelle. Il n'y a aucun croyant qui serait au-dessus des autres, ni dans le passé ni dans le présent, ni sur cette terre ni auprès de Dieu. Pas de culte des saints. A Dieu seul la gloire! Tous les croyants sont saints. Nous sommes tous saints.

Dans les béatitudes, Jésus évoque ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui sont doux, ceux qui désirent vivre comme Dieu le demande, ceux qui ont pitié des autres, ceux qui sont purs dans leur cœur, ceux qui créent la paix autour d'eux, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, ceux dont on se moque parce qu'il sont disciples du Christ. Il ne s'agit pas là d'êtres supérieurs. Au contraire même. Aux yeux du monde, autrefois comme aujourd'hui encore, quoi de moins brillant que les doux, les faibles, les pauvres? Selon les critères du monde, malheur à ceux qui sont trop fragiles, trop lents, trop vieux, trop bons…

Dans les béatitudes, Jésus ne décrit pas un état à atteindre, un but à vivre pour s'élever au-dessus de l'humanité. Il s'adresse au contraire au plus profond de la réalité de chacun de nous. Qui n'a jamais pleuré, qui ne s'est jamais senti pauvre au fond de lui-même, qui n'a jamais eu pitié des autres, qui n'a jamais été moqué pour ses convictions? Les béatitudes ne tracent pas l'idéal d'une sainteté surhumaine. Elles résonnent dans le concret de chacune de nos existences. Elles nous concernent tous.

Qui donc est saint? Liés à Dieu, nous sommes tous saints! Heureux sommes-nous!

COMMENT DEVIENT-ON SAINT?

Dans le langage courant, la notion de sainteté désigne plutôt une vertu. Quand on dit «saint», on pense à une dimension d'exemplarité morale. Est saint celui qui est dévoué, qui ne râle jamais, qui est d'une droiture parfaite. «C'était une sainte femme!». Sont ainsi désignés comme saints des hommes et des femmes dont la vie a été exceptionnelle, dans ce qu'ils ont fait ou subi: une vie de pureté, un message fort, un engagement total, une fin en martyr… Bref, est saint quelqu'un qui a des qualités exceptionnelles.

Nous sommes tous saints. Mais sommes-nous tous exceptionnels ? Il y en a au moins un ici qui ne l'est pas, c'est moi! C'est que, si nous sommes saints, nous n'y sommes pour rien. Etre saint c'est être relié à Dieu. Et ce qui nous relie à Dieu, ce n'est pas la perfection de notre vie, la rigueur de notre morale ou la puissance de notre foi. Ce qui nous relie à Dieu c'est Jésus-Christ.

Et Jésus-Christ, c'est Dieu qui vient à nous. Le chemin de Dieu n'est pas notre chemin vers lui, mais son chemin vers nous. On ne devient pas saint par un chemin de perfection – aussi vain qu'orgueilleux ou décourageant – mais en acceptant que Dieu vienne à nous dans sa grâce, dans un don gratuit, qu'il nous rejoigne sans que nous y soyons pour quelque chose. La sainteté n'est pas le produit de notre volonté, elle est le regard de Dieu posé sur nous. Si nous sommes tous saints, ce n'est pas que nous aurions une vertu particulière. C'est que, dans notre vie, résonne l'écho de la grâce.

Dans les béatitudes, les pauvres ne sont pas heureux parce qu'ils sont pauvres, mais parce que le Royaume de Dieu est à eux. Ceux qui pleurent ne sont pas heureux parce qu'ils pleurent, mais parce qu'ils seront consolés. Ceux qui sont doux ne sont pas heureux parce qu'ils sont doux mais parce qu'ils recevront la terre en héritage. Etc.

Comme devient-on saint ? En se laissant rejoindre et transformer par l'Evangile! Heureux sommes-nous! Ce n'est pas leur situation qui les rend heureux, mais la transformation de cette situation par Dieu. Quand la Bible emploie un passif («ils seront consolés»), c'est souvent pour dire que c'est Dieu qui agit. Les béatitudes nous disent que dans les situations fragiles ou pénibles de notre vie, le regard de Dieu sur nous nous ouvre à l'avenir, fait place à l'espérance, transforme le présent.

On retrouve là toute la manière de vivre de Jésus qui souvent choquait en rencontrant ceux que l'on ne rencontrait plus, les prostituées, les lépreux, les brigands, les étrangers… En portant sur eux non pas le regard du jugement selon les critères de ce monde, mais le regard d'amour à la mesure de Dieu. Si nous sommes saints, ce n'est pas par nous-mêmes. C'est parce que Dieu a rejoint notre existence et la transforme.

Comme devient-on saint? En se laissant rejoindre et transformer par l'Evangile! Heureux sommes-nous!

DE QUELLE MANIÈRE VIVRE DANS LA SAINTETÉ?

Etre saint est notre commune condition de croyants. Cette condition de saints ne s'origine pas en nous mais dans la relation que Dieu vient déposer en nous. Mais comment vivre dans la sainteté?

Dans le langage courant, la notion de sainteté est plutôt statique. Le «saint», c'est celui qui est figé dans une statue, une image, une histoire, une légende, qui est reconnu et fixé dans l'aboutissement de ce qu'il a vécu. La sainteté est comme un titre honorifique qui vient couronner une carrière qui s'achève.

C'est pourquoi, en protestantisme, on parle moins de sainteté que de sanctification. C'est-à-dire d'un mouvement plus que d'un état, d'une dynamique de vie plutôt que d'une arrivée.

Etre saint, être croyant, c'est être en route sur le chemin du Christ, compagnon de celui qui marchait sans cesse, qui rencontrait, regardait, partageait, remettait debout sur les chemins de la vie. Qui était en mouvement, en résurrection. «Ressusciter», en grec biblique, cela se dit par deux verbes de mouvement, «se réveiller» et «se lever».

Les béatitudes nous parlent de ce mouvement. Elles portent pourtant mal leur nom, car derrière «béatitude» nous pouvons parfois entendre le mot «béatification», c'est-à-dire la désignation de quelqu'un comme intermédiaire et modèle moral. Ou bien on entend le mot «béat», qui résonne en nous comme un synonyme de bonheur naïf, figé dans une admiration bête… On a trop souvent lu ces phrases comme consolantes pour ceux qui souffrent, comme un appel à la résignation, comme opium qui endormirait toute velléité de révolte, en attendant un sort meilleur dans l'au-delà. Vous avez de la chance d'être pauvres sur la terre, disent les riches qui sont bien contents d'avoir le pouvoir!

Le mot «heureux» de nos traductions n'est d'ailleurs pas très… heureux(!). Car il évoque un état plutôt qu'un mouvement, un arrêt plutôt qu'une dynamique. Le mot «heureux» en grec (μακάριοι – makaroi), fait écho au terme hébreu אָשַׁר ('ashar), qui dit une dynamique. Il est l'équivalent du verbe «avanti!» en italien. Pour rendre justice à ce terme, il faudrait plutôt traduire «debout!», «en route!», «allons-y!».

Les béatitudes ne décrivent ainsi pas un état moral parfait qui rendrait digne de la béatification, ni un état idyllique qui rendrait béat, mais elles disent le soulèvement que crée l'Evangile, la force dynamique de la résurrection qui renverse les valeurs de ce monde pour faire place à l'espérance. Un dynamique qui est dynamite: debout maintenant vous qui pleurez, car Dieu vient vers vous. En route vous qui êtes doux, relevez-vous vous qui êtes persécutés, au boulot les artisans de paix!

La sainteté n'est donc ni une condition exceptionnelle, ni le produit de notre volonté, ni un état moral. Pour le dire autrement, être saints, ce n'est pas être des petits saints. C'est même l'inverse: c'est abandonner toute prétention à une quelconque perfection pour recevoir humblement la grâce de Dieu. Renoncer à devenir performants en matière de foi ou de morale, pour recevoir l'Evangile du Royaume. Ne pas compter sur nos propres forces mais être disponibles à celle que Dieu nous donne. Entrer dans la force vive de la présence du Christ. Etre séparés de ce qui nous fait peur, mis à part des forces du mal, choisis pour partager cette bonne nouvelle. Transformer ce monde. Etre heureux d'être saints. D'être tous saints.

Comment vit-on dans la sainteté ? En nous laissant entraîner dans la dynamique de la vie, à la suite du Christ ressuscité ! Heureux sommes-nous !

UNE FÊTE

Tous saint parce que liés à Dieu, par sa grâce inconditionnelle, et ainsi mis en mouvement de vie. Si la fête de tous les saints était vue comme la fête de cette dynamique évangélique, nous pourrions fêter la Toussaint. Mais cette fête porte en elle-même trop d'ambiguïtés, quand elle consiste à honorer des croyants modèles à qui l'on demande d'intercéder pour nous auprès de Dieu, et qu'elle est suivie, le lendemain, par le jour des morts où l'on prie pour eux.

Dans nos calendriers liturgiques protestants, nous avons dans la même période la fête de la Réformation, célébrée chaque année fin octobre, en souvenir du jour où Martin Luther a affiché ses 95 thèses sur la porte de l'Eglise où il prêchait, à Wittenberg en Allemagne. C'est le 31 octobre 1517 que Martin Luther a rendu publique sa conception de la foi. C'était la veille de la Toussaint et ce n'était pas un hasard car il s'agissait pour lui de protester contre les indulgences, ces sommes d'argent que l'on pouvait donner pour permettre à un mort de gagner des années au paradis.

Contester les indulgences, c'était pour lui dénoncer un abus mais plus largement une théologie basée sur l'idée de mérite, la prière pour les morts et l'intercession des saints. Luther refusait cela au nom de l'Evangile vivant, qui nous présente Jésus-Christ comme le seul intermédiaire entre Dieu et nous, et comme le Dieu des vivants qui nous appelle tous à vivre dans la sainteté, dans le lien de grâce offert généreusement et inconditionnellement par Dieu, qui nous pousse à en vivre et à le partager. A sanctifier ce monde.

Bonne nouvelle, joie de l'Evangile ; heureux sommes-nous d'en vivre ! (...)

Bonne fête, vous tous les saints !

Amen.