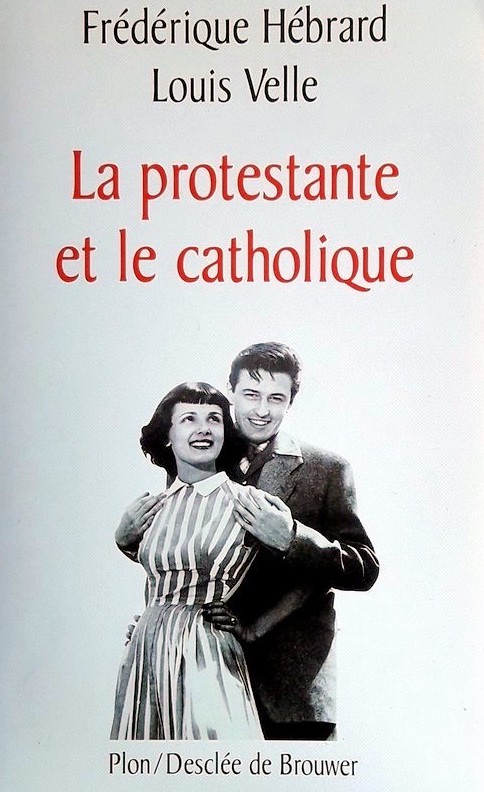

La protestante et le catholique

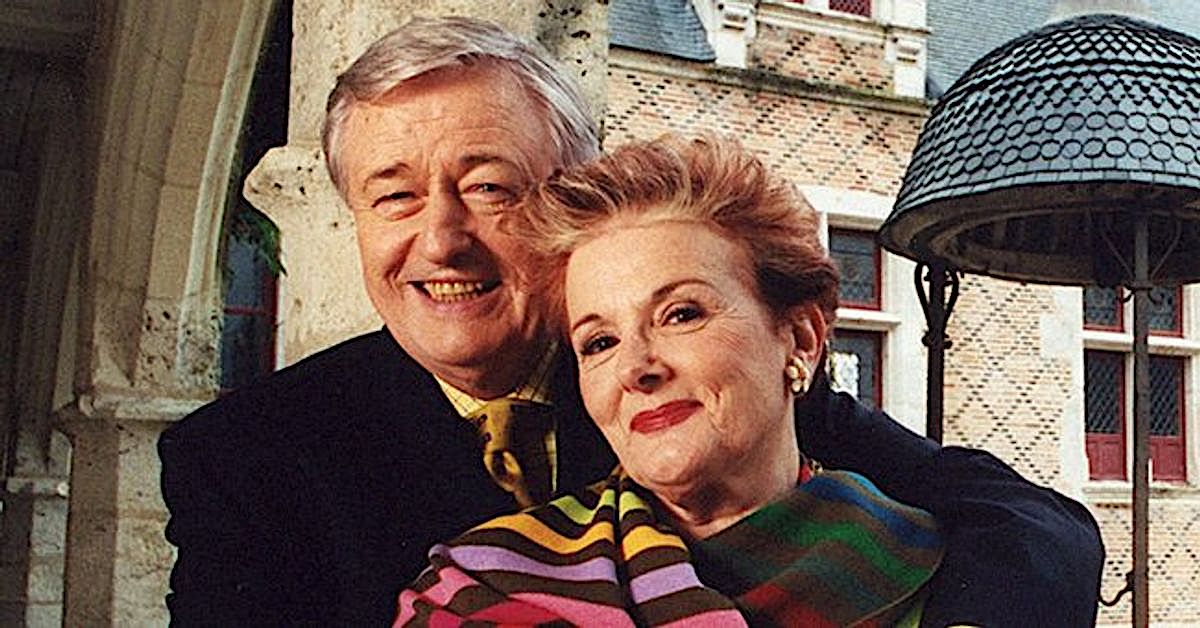

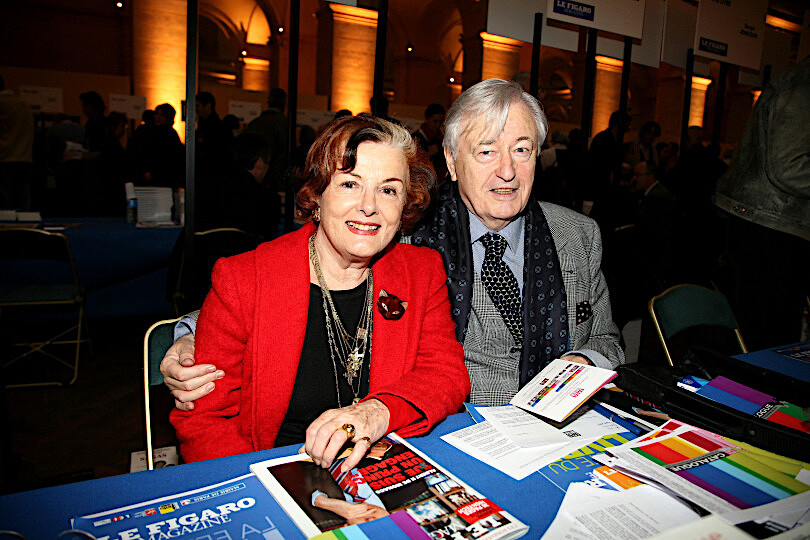

L'amour plus fort que la mort... et plus fort que les religions! La romancière romanesque Frédérique Hébrard était protestante, le doyen du cinéma français Louis Velle était catholique, et ce couple de légende vécut heureux en symbiose spirituelle pendant 74 ans. Leur livre autobiographique La protestante et le catholique met en lumière une relation fondée sur la communion spirituelle qui transcende les différences religieuses. Au coeur de leur couple: une quête personnelle de foi, de respect interreligieux et d'humanisme.

Frédérique, protestante de cœur et de choix, a été élevée dans une tradition protestante cévenole, marquée par des références aux Camisards, aux dragonnades et à la terre cévenole, tout en n'ayant jamais été baptisée. Louis, catholique pratiquant de son enfance, a été éduqué dans des écoles tenues par des religieux, mais son engagement spirituel s'est progressivement transformé en une forme de croyance ouverte et tolérante.

Leur union, célébrée en 1949 après leur rencontre au Conservatoire national d'art dramatique, a été un véritable acte de foi dans l'amour et la compréhension mutuelle. Ils ont choisi de vivre leur différence sans prosélytisme, élevant leurs enfants dans la religion catholique tout en respectant profondément la foi protestante de Frédérique.

Ce choix a suscité des tensions, notamment avec le père de Frédérique, André Chamson, qui a réagi avec amertume à la décision de sa fille de ne pas s'engager dans la religion catholique. Malgré cela, leur couple a su maintenir une harmonie fondée sur l'écoute, l'humour et une exquise politesse.

Leur chemin spirituel s'est également nourri de leur engagement collectif. Ils ont été profondément marqués par la Résistance, notamment par le transfert des chefs-d'œuvre du Louvre vers Chambord pendant la Seconde Guerre mondiale, une expérience qui a profondément façonné leur vision du monde et de l'humanité.

Frédérique a exprimé une ouverture totale à tous ceux qui aiment leur prochain, indépendamment de leur religion, et porte à son cou les symboles des différentes religions, incarnant ainsi un véritable oecuménisme. Ce principe s'est répété dans leurs œuvres, notamment dans Les Châtaigniers du désert, où ils abordent le brassage des religions dans un cadre familial et historique.

Louis Velle, auteur de théâtre et de romans, a également contribué à ce chemin spirituel par ses écrits, notamment Ma petite femme, qui a reçu le prix de l'humour Alphonse Allais en 1954, et ses conseils pour un capitalisme à visage humain, reflétant une éthique profondément ancrée dans la responsabilité.

Leur maison, le «Coin perdu» dans les Yvelines, est devenue un lieu de vie et de création, où l'harmonie entre nature, culture et spiritualité s'exprime pleinement. Frédérique a même été baptisée 12 ans après leur mariage, prenant sa fille comme marraine et son petit-fils comme parrain, symbolisant une forme de réconciliation spirituelle.

Leur amour, qui a duré 74 ans, est devenu un exemple de stabilité et de profondeur spirituelle, dans un monde souvent marqué par les ruptures. Après le décès de Frédérique Hébrard en septembre 2023, Louis Velle, décédé en avril 2024, a été décrit comme ayant «rejoint son Louis». Une expression qui résume l'idée que leur chemin spirituel était si profondément uni qu'ils ne pouvaient plus être séparés, même dans la mort. Leur histoire reste un témoignage vivant de l'amour comme chemin de foi, de tolérance et d'humanité.

Frédérique Hébrard, Louis Velle et Jésus: ménage à trois

Auteur de livres et de séries télévisées à succès, Frédérique Hébrard vient de consacrer au récit de la Genèse un livre, «Célébration de la rencontre». Attachée à son identité protestante, elle pratique avec son mari Louis Velle, qui est catholique, un œcuménisme familial empreint du respect des différences.

Interview.

Que signifie pour vous être protestante ?

Ça n'a plus la même signification que dans mon enfance où, bien que l'on ne m'ait pas baptisée, on m'avait dit qu'à la question de ma religion, je devais répondre que j'étais protestante. Mes parents étaient le type même des protestants sociologiques, c'est-à-dire des gens de gauche qui considèrent le protestantisme comme les juifs qui ne vont jamais à la synagogue considèrent le judaïsme. Descendants des camisards cévenols, nous étions plus une race que les gens d'une religion. J'étais protestante comme on est breton et je l'ai tellement cru que, lorsque j'ai rencontré Louis Velle et qu'il m'a demandé si j'acceptais un mariage à l'Eglise catholique, je suis allée voir le curé et j'ai découvert que je n'étais pas protestante, puisque je n'étais pas baptisée!

Dès ce moment-là, ça a tout simplifié, le curé s'est écrié: «Ah, elle est païenne, y pas de problème!» Ce qui nous a chiffonnés tous les deux. C'était il y a exactement cinquante-trois ans, depuis, Dieu merci, ça a changé! Je crois que j'ai toujours eu une âme religieuse. Au fond, j'étais toujours en action de grâce devant la nature, les gens et les animaux. Cette attitude et la vie avec mon catholique de mari m'ont amenée tout doucement, aidée aussi par les souffrances que j'ai traversées, à me faire baptiser il y a trois ans. A ce moment, certaines personnes m'ont dit «Ah, vous allez être catholique» et j'ai dit «non!». Louis n'aurait pas supporté que je change.

Dans votre biographie, vous rendez grâce à Dieu et à Louis d'avoir été ce qu'il était et de vous avoir permis de devenir ce que vous êtes.

Oui, parce que c'est essentiel. L'altérité est une chose très belle. Abraham va vers lui-même surtout quand il va vers l'autre. Cela s'appelle le respect, la curiosité et l'intérêt pour son prochain et rien ne serait plus triste si nous étions les clones les uns des autres.

A propos de l'intérêt et du respect, Louis Velle écrit, dans la biographie vous concernant: «L'œcuménisme n'est pas un renoncement aveugle à nos croyances, mais plutôt une mise en commun de nos différences (…) L'essentiel est de ne pas perdre de vue l'amour du Christ qui nous rassemble plus qu'il ne nous sépare». Comment liez-vous cet amour et ce respect à la question de la vérité et de l'exigence face à l'autre?

Si j'étais née au Japon ou sous un tipi de Peaux-Rouges, je serais quand même une créature de Dieu, mais j'aurais une approche de Lui différente. Il se trouve que je suis un produit de la terre camisarde et que Louis est un produit de la France catholique, nous n'avons pas cherché à nous modifier l'un l'autre. La vérité est dans ce que nous sommes. Et il y a quelqu'un qui a bien arrangé les choses - on dit souvent faire ménage à trois - c'est Jésus. Il est là, pour Louis comme pour moi et pour nos enfants. Mon fils François m'a dit à l'âge de six ans: «Je sais qui est Dieu, c'est tous les gens que vous aimez, tous les gens qui vous aiment, même ceux que vous n'aimez pas et ceux qui ne vous aiment pas». C'est la parole de Jésus qui nous appelle à aimer, même au-delà de la raison.

A propos d'amour et de respect, vous relatez cette anecdote où votre petit-fils de cinq ans, au moment de s'endormir, s'écrie en vous embrassant: «Allah Akbar». Interloquée, vous lui demandez s'il sait ce que ça veut dire et il répond: «Bien sûr, ça veut dire Vive Jésus!» et vous concluez: «Cette fusion œcuménique, œuvre d'un petit enfant, me parut bien augurer de l'avenir». Quel est l'avenir, entre autres, des relations avec l'islam en Europe?

Il est difficile! Il y a beaucoup de courants islamiques différents. Nous avons eu pendant sept ans un employé de maison qui avait une grande culture coranique et était très large d'esprit mais il avait une certitude assez terrifiante: «Tout le monde sera musulman un jour». Je n'aime pas qu'on me dise cela. Ce n'est pas après avoir eu des ancêtres qui ont refusé de dire «Je me réunis à l'Eglise de Rome» (déclaration d'abjuration des protestants au temps des persécutions en France) que je vais dire que je me réunis à la Mecque! Je suis incapable de dire ce que sera l'avenir entre les religions. Mais je trouve dérisoires et pitoyables les querelles entre catholiques et protestants à une époque où nous sommes menacés par un beaucoup plus grand danger religieux.

Au début de votre biographie, vous écrivez à propos de la prière et de la danse: «Je crois bien que c'est en posant ma petite main sur la barre et en rêvant de m'élancer un jour vers le "milieu" de la salle que j'ai compris le sens de la prière».

Je crois que le courage que beaucoup prétendent reconnaître en moi vient à la fois de mon éducation protestante sans faiblesse et de la pratique de la danse classique. Je pense que tous les garçons et les filles devraient faire un stage de danse classique. C'est quelque chose qui nous dépasse et nous apprend à supporter les douleurs de l'existence avec le sourire. Une petite fille qui veut apprendre à danser sait qu'elle aura mal, qu'elle sera fatiguée, qu'elle aura du sang sur ses bandes quand elle enlèvera ses chaussons, mais ça ne se dit pas, ça ne se voit pas. La danse, c'est quelque chose qui vous élève, c'est un chant, c'est une prière.

Peut-on être à la fois protestant et catholique?

Je suis catholique par ma famille, mais j'aime bien assister à des cultes. Puis-je me dire protestant sans pour autant renier mon appartenance catholique?

Alors à mon avis oui.

Mais je ne pense pas que l'Eglise Catholique officiellement pense la même chose. Quant aux prêtres, certains diront "oui" et d'autres "non".

Mais moi je dis que oui, et beaucoup de nos fidèles sont en fait à la fois catholiques et protestants

En effet, aujourd'hui beaucoup de gens sont catholiques par tradition familiale ou par habitude, mais sans nécessairement croire tout exactement dans tous les détails du dogme et des obligations de l'Eglise catholique romaine.

Après pour se dire protestant, il n'y a aucune contrainte, si ce n'est de le vouloir et de le dire. Pour être officiellement membre d'une association cultuelle de l'Eglise Protestante Unie de France, il faut juste le demander en reconnaissant que « jésus Christ est le Seigneur ». Il n'est donc pas demandé à quelqu'un qui voudrait se dire protestant, même officiellement de renier quoi que ce soit, ni aucune exclusivité. Ainsi oui, de notre point de vue, un catholique, même s'il était tout bien catholique comme il le faut pourrait très bien adhérer aussi à une paroisse protestante!

Après même sans vouloir de dire "protestant" tout le monde peut entrer dans un temple, assister à un culte ou participer à toute activité sans aucune condition d'appartenance à quoi que ce soit. Et nous ne demandons jamais à quelqu'un sui vient s'il est "protestant", "catholique", ou autre. Même l'accès à la Cène (communion) n'est restreint à personne et notre liturgie invite tout le monde "quelle que soit votre appartenance ou votre non apartenance".

De fait, c'est la situation de beaucoup de personnes qui fréquentent nos assemblées. Aujourd'hui toutes les personnes qui nous suivent sont de famille "mixte", et certainement qu'au culte le dimanche il y a au moins 30% de personnes qui sont catholiques ou qui se diraient comme telles.

Les enfants que nous accompagnons par leur catéchisme ont presque tous en parallèle aussi un enseignement catholique, souvent par leur école. Certains communient dans l'Eglise catholique et viennent quand même chez nous, ou confirment dans le temple à 15 ans sans renoncer à leur appartenance catholique qui les relie à une partie de leur famille ou un de leur deux parents.

Beaucoup des différences entre le fait d'être protestant ou catholique sont culturelles, et un enfant peut très bien connaître les codes et se trouver aussi bien à l'aise dans un culte que dans une messe.

Je crois donc qu'on peut avoir la double appartenance, comme certaines personnes ont une double nationalité, aimer ses deux pays, et parler les deux langues.

Chacun peut simplement faire comme il le sent, et chacun est bienvenu comme il est!

Est-il possible d'être à la fois catholique et évangélique?

Cela dépend de ce que l'on entend par «catholique». C'est un fait oublié de nos jours, mais les protestants se sont toujours considérés comme « catholiques ». Cependant, ils comprenaient le mot d'une tout autre façon : il était question de revendiquer l'appartenance à l'église « universelle » – sens originel du mot grec καθολικός/catholique.

Le concept d'église universelle est compris dans ce cas comme faisant référence à l'ensemble de ceux que Dieu a élu et appelé en Jésus-Christ (Eph 1, 3-14). Il n'est dès lors pas question de définir le terme en fonction de l'église locale romaine dite catholique ou de toute autre église locale d'ailleurs, qu'elle soit baptiste, réformée ou pentecôtiste ; définir l'église comme étant premièrement « catholique », universelle évite le sectarisme.

En ce sens, tout protestant évangélique se considère comme un chrétien catholique, héritier d'une grande nuée d'élus (He 12,1) provenant de nombreuses confessions et nations formant néanmoins une seule et même église catholique, universelle. Ce n'est pas là chose nouvelle. Le réformateur Jean Calvin exprimait cette idée avec clarté : « L'Église est nommée catholique ou universelle, parce qu'on n'en saurait faire deux, ni trois sans déchirer Jésus-Christ. »

Toutefois, si le terme catholique est compris comme faisant référence à l'église catholique romaine, il est tout bonnement impossible pour quelqu'un d'être à la fois catholique et protestant évangélique. Les différences en termes de théologie – que cela soit la vision de l'Écriture, l'ecclésiologie (de la vision de l'église, des sacrements et de l'adoration et ses moyens), la sotériologie (des doctrines du salut), la piété, etc. – sont bien trop vastes.

Cela ne veut pas pour autant dire qu'un chrétien évangélique ne peut apprécier à sa juste valeur et de façon critique l'héritage de l'église catholique romaine. Néanmoins, l'on ne peut être les deux à la fois comme il est impossible à un canard d'être à la fois un canard et un cygne, bien que les deux espèces soient cousines et fassent toutes deux parties de l'ordre des anatidés. Les deux espèces ont chacune des caractéristiques essentielles – et non accidentelles – sans lesquelles elles ne pourraient pas être reconnues et définies comme étant ce qu'elles sont, sic un canard ou un cygne et ici, un catholique romain ou un évangélique.

Note : Il est à noter que l'église catholique romaine, bien que revendiquant le terme « catholique », ne se définit pas à strictement parler comme « seule manifestation locale » de l'église universelle. Elle reconnaît en effet qu'il existe de véritables chrétiens qui ne sont pas liés à Rome. Cependant, elle défend que même ce genre de chrétiens sont, d'une manière ou d'une autre, en lien avec l'église catholique : « Avec ceux qui, étant baptisés, portent le beau nom de chrétiens sans professer pourtant intégralement la foi ou sans garder l'unité de la communion sous le Successeur de Pierre, l'Église se sait unie pour de multiples raisons. » (cf. la section 15 du document officiel de l'église catholique romaine Lumen Gentium). La nuance est importante ici et souvent mise de côté. Le chrétien évangélique, cependant, restera insatisfait de cette définition qui laisse à penser que l'église catholique est – au moins – seule représentante ou manifestation officielle de l'église universelle. Après tout, elle continue à défendre la doctrine de la succession apostolique, prétendant être seule fondée par et remontant à Christ lui-même. Telle doctrine est intolérable pour le chrétien évangélique.