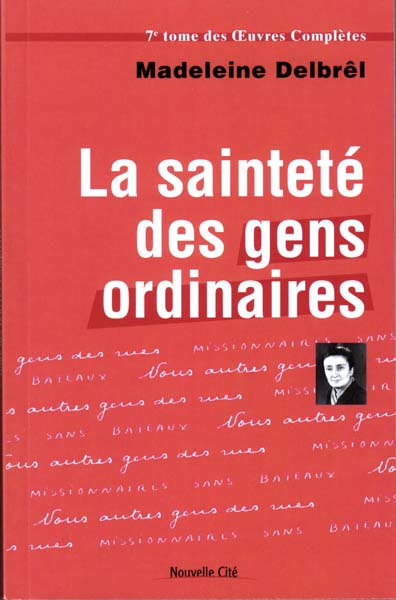

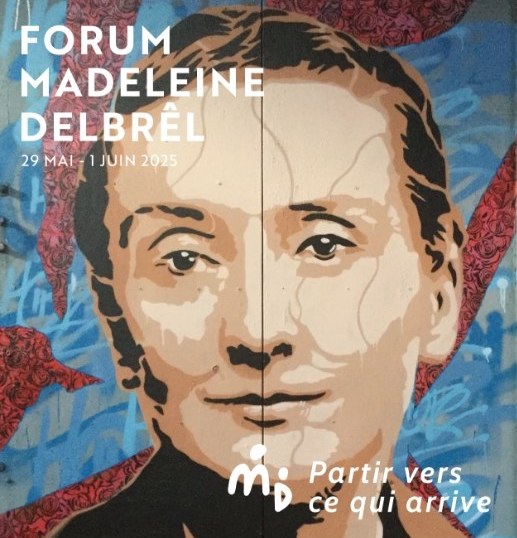

Madeleine Delbrel : "Nous autres, gens des rues..."

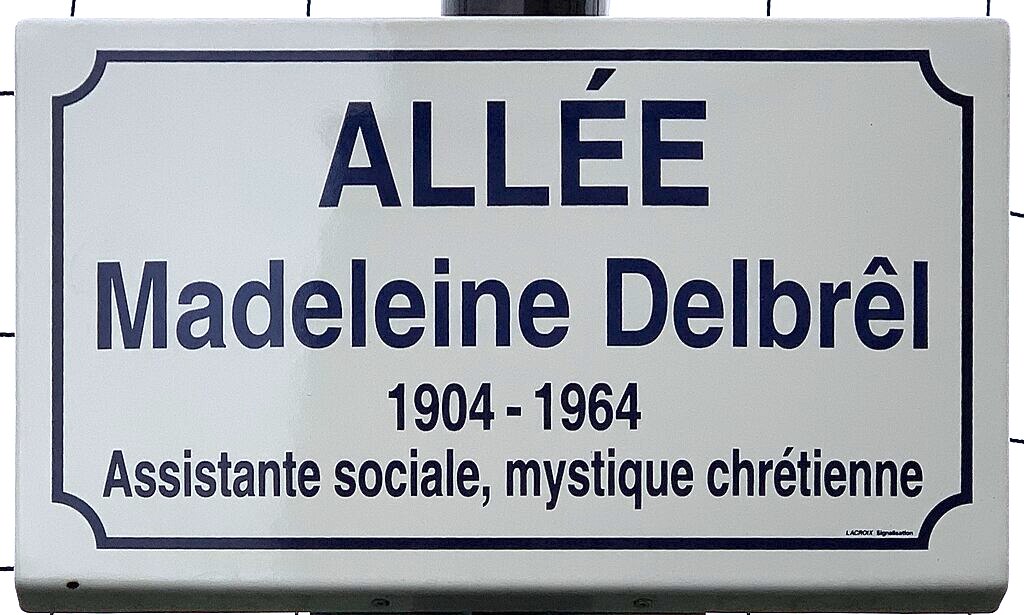

Déclarée vénérable par le pape François en 2018, Madeleine Delbrêl a marqué l'Église catholique par son approche unique de "la sainteté de l'ordinaire" auprès des populations marginalisées. "Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté." La joie de la foi parmi les non-croyants.

""Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, dieu nous l'aurait déjà donné." Madeleine Delbrêl

Une vie religieuse hors du couvent, "inclassable", dont elle en souffrira toute sa vie, ne sachant jamais vraiment où se situer au sein de l'Église, qu'elle aime pourtant tellement. L'œuvre de cette "inarrétable" continue d'inspirer de nombreux chrétiens, notamment à travers l'Association des Amis de Madeleine Delbrêl.

Par sa fragilité et sa force, Madeleine Delbrêl rappelle Édith Piaf, dont elle est parfaitement contemporaine, et qui aurait sans doute aimé sa vocation singulière. De là où elle est (1904-1964), elle a sûrement saisi une cigarette de son étui en fer, l'a placée entre deux de ses doigts, avant de l'allumer, le visage posé sur ses deux mains croisées, les coudes sur la table.

"J'étais l'« Étrangère », sans indices d'identité. J'avais besoin de bonté"

Dans ce texte, Madeleine fait l'expérience de la solitude de l'étranger dans une ville, et de la bonté qu'une inconnue lui a donnée. Méditation de Christophe Robin sur le texte "J'étais dans une grande ville, il y a plusieurs années, à l'étranger." extrait de La bonté (dans La femme, le prêtre et Dieu, Œuvres complètes, Tome 9).

Madeleine Delbrêl. «J'étais dans une grande ville, il y a plusieurs années, à l'étranger. C'étaient les dernières heures et quelques jours passés là. Je n'avais presque plus d'argent, j'étais très lasse, je souffrais de cette douleur qui frôle en nous l'animal dans l'animal raisonnable que nous sommes: la douleur de la mort, de plusieurs morts, des morts de la même chair que la mienne. Je ne crois pas que je représentais une catégorie humaine. Les vêtements que j'avais étaient sans particularité. Et moi-même je ne suis pas remarquable.

Je marchais depuis plusieurs heures dans les rues pour attendre le moment du train. Pourquoi ne pas dire que je pleurais. Je ne m'en importais pas et attendais que ça passe. Étrangère. Inconnue. Un chagrin commun à tous les hommes qui sue les larmes comme certains travaux la sueur.

Il s'est mis à pleuvoir ; j'avais faim, les pièces de monnaie qui me restaient fixaient ce à quoi je pouvais prétendre. J'entrai dans un minuscule café qui donnait aussi à manger. Je choisis ce que je pouvais acheter : des crudités. Je les mangeai lentement pour les rendre nutritives et pour donner à la pluie le temps de finir. De temps en temps mes yeux s'égouttaient.

Mais, tout d'un coup, mes deux épaules ont été prises dans un bras réconfortant et cordial, une voix me dit: «Vous café, moi donner». C'était absolument clair. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé après: c'est une chance car je suis sans goût pour le ridicule. Si j'avais souvent parlé de cette femme, pensé à elle, prié pour elle avec une reconnaissance inusable, aujourd'hui, cherchant la bonté en chair et en os, c'est elle qui s'est imposée à moi.

Car ce qui donne à cette femme valeur de signe chrétien, d'image lointaine mais fidèle de la bonté de Dieu: c'est qu'elle a été bonne parce qu'elle était habitée par la bonté, non parce que j'étais «des siens» familialement, socialement, politiquement, nationalement, religieusement. J'étais l'«Étrangère», sans indices d'identité. J'avais besoin de bonté, j'avais même besoin de la bonté quand elle se fait miséricorde. Elle m'a été donnée par cette femme.»

La bonté, La femme, le prêtre et Dieu, Œuvres complètes, Tome 9.

Christophe Robin: « La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit » dit le proverbe. C'est pour cela, sans doute, que le Christ du jugement dernier est dépeint sous les traits de celui qui reçoit. Il est le pauvre, homme d'une infinie vulnérabilité. Madeleine voulait être le Christ. Elle le devient en renonçant à être la main qui donne, en descendant dans le monde de la pauvreté, de sa propre pauvreté, le monde de l'en bas.

Elle se trouvait à l'étranger, elle était « l'Étrangère ». Étrangère comme le sont les exilés, les réfugiés, les déplacés. Elle pleure, submergée par la peine, enfermée dans la solitude. Elle attend son train pour rentrer. Elle marche, sans but ni raison, pour tuer le temps. Errance des sans-lieux, des sans-abris. Où va-t-elle ? En exil d'elle-même. Lentement, son identité s'efface : elle est «sans particularité», «sans indices d'identité».

Elle échappe à toute «catégorie humaine», comme si son humanité lui était dérobée: «Être pauvre, c'est sans doute manquer du nécessaire à la vie, mais c'est aussi manquer du nécessaire pour vivre une vie humaine», dira-t-elle ailleurs avec une infinie justesse. Descente dans l'en bas de sa propre pauvreté. Au plus profond de sa détresse s'ouvre alors une brèche. Son chagrin s'élargit pour devenir «un chagrin commun à tous les hommes qui sue les larmes comme certains travaux la sueur». En communiant à cette peine commune, elle trouve place dans la communauté de tous les appauvris de l'existence, sa solitude ouvre à la solidarité, la solidarité de ces ébranlés qu'à nos heures nous sommes tous.

Madeleine trouve refuge dans un «minuscule café», le café des vies minuscules. Elle va s'asseoir à la table des pauvres. Elle n'y trouve d'abord que de quoi tromper sa faim. Car Madeleine, comme tous les pauvres, est habitée par une autre faim: «J'avais besoin de bonté, j'avais même besoin de la bonté quand elle se fait miséricorde.»

Une femme, une inconnue, la rejoint. Rencontre avec l'inespéré. Madeleine est trouvée, saisie, baptisée dans la bonté. Cette bonté, elle advient comme corps qui l'enveloppe de son étreinte, «bras réconfortant et cordial». Elle advient comme parole qui se fait don et nourriture : «vous café, moi donner.» La table dressée devient table de fête. Bonté donnée sans condition: «ce qu'elle a fait, elle l'a fait parce que la bonté était en elle, non pour ce que j'étais moi.»

Bonté de cette femme qui n'a d'yeux que pour la détresse de Madeleine et qui répond à l'appel muet de sa douleur: «Me voici». Bonté en exode, qui ne se dérobe pas, qui quitte son chez-soi familier pour rejoindre l'autre, l'étrangère, celle qui n'est pas «des siens, familialement, socialement, politiquement, nationalement, religieusement». Bonté qui se fait hospitalité du pauvre et de l'étranger, de celle avec qui cette femme n'a rien en commun. Rien, sinon leur commune humanité, cette terre sainte où Madeleine peut se retrouver elle-même, dans son humanité retrouvée.

Madeleine (en haut à gauche) encadrant un groupe d'enfants d'Ivry-sur-Seine, coiffés de leurs bérets de louvetaux, vers 1935.

Elle dira: «Pour un homme, rencontrer la bonté du Christ dans un autre homme, c'est avant tout être rencontré soi-même, pour ce qu'on est soi-même.»

Être le Christ, disait Madeleine... Elle l'est devenue par son corps fragile et éprouvé qui se fait cri muet pour la justice, appel à la responsabilité, invitation à la bonté. Elle l'est devenue par son récit qui redonne voix aux sans-voix, rend visibles Ies invisibles, en leur prêtant son corps, sa voix, son coeur, son regard.

Madeleine (au centre), entourée de ses équipières du groupe de la Charité, Hélène Manuel (à gauche) et Suzanne Lacloche, à Loisail (Orne), en 1933.

Elle l'est devenue, enfin, en révélant l'espérance qui habite nos vies appauvries : l'espérance du bras cordial et de son hospitalité, d'une parole qui restaure et redonne pleine humanité. L'espérance que, malgré le démenti apporté par le réel, la promesse qui préside à toute vie sera tenue, la promesse de la bonté. La bonté, cette terre promise, cette terre qui est promise à tous les pauvres en esprit et que Madeleine, minuscule parmi les minuscules, a entrevue: «Être pauvre, ce n'est pas intéressant: tous les pauvres sont bien de cet avis. Ce qui est intéressant: c'est de posséder le Royaume des Cieux, mais seuls les pauvres le possèdent.»

La pauvreté, Madeleine la connaît bien. La pauvreté économique de la classe ouvrière et de tous les déclassés qu'elle côtoie tous les jours, la pauvreté affective du couple de ses parents, la pauvreté psychique de son père à la fin de sa vie, sa propre pauvreté due à une santé fragile. Pauvreté spirituelle, aussi, lorsqu'elle a été contestée jusque dans ses propres équipes.

Lorsque Madeleine parle de pauvreté, des hommes et des femmes montent en foule dans son coeur. Elle connaît intimement ces vies en peine. Elle en connaît les lieux, Paris et l'usine Renault, le Nord, Marseille et ses dockers, ainsi que leurs stigmates, «les maisons désuètes», les «hôtels puants», les «imprévisibles taudis», «ce charbon qui peint en noir choses et gens». Elle connaît, surtout, la violence qui s'exerce contre ces vies appauvries: «violence acquise, chaotique, organique, qui broie actuellement une foule de vies humaines sous le pressoir.

Prendre dans ses mains une douzaine de torchons neufs, une blouse de confection, un seau de charbon, c'est tacher ses mains toujours de sueur, souvent de larmes, quelquefois de sang.» Vies humaines sous le pressoir, dit-elle, vies outragées, défigurées, ensanglantées. Et qui, encore aujourd'hui, montent en foule dans nos mémoires.

Mais la pauvreté n'est pas uniquement sociale, attachée à une classe: «S'il y a des pauvres d'argent il y a des pauvres d'amour, de dons, de forces. [...] À cause d'une notion matérialisée de la pauvreté on risque bien souvent d'oublier qu'il y a d'autres pauvres que les économiquement pauvres, d'autres petits que les prolétaires. Il y a les infirmes moraux ou psychologiques. Il y a les pauvres de dons, d'attraits, d'amour. À côté des classes opprimées, il y a les "inclassables"».

Inclassable la pauvreté, tant elle est multiple, multiforme. Misère spirituelle, dit Madeleine, misère des vies privées de la bonne nouvelle de l'existence, de ces vies appauvries de joie, d'espérance, de dignité. Misère de nos vies, parfois, qui sont habitées par d'innommables pauvretés, psychiques, mentales, affectives et que nous cadenassons dans ces cryptes secrètes de nous-mêmes où nous n'osons plus aller.

Cette pauvreté qui est à l'image de Pierre, dans l'évangile de Luc. Pierre, le pêcheur au filet vide, aussi vide, sans doute que son existence. Vide son filet, malgré le labeur d'une nuit de pêche ; vide sa vie, malgré tous les efforts déployés pour la faire fructifier. C'est sans doute ce qu'il ressent ce jour-là. Pierre au filet vide, l'apôtre des hommes aux vies vidées de sens et d'espérance, et remplies d'angoisse et d'incertitudes.

Il est plein de doutes, sur lui-même, sur sa valeur, sur ses compétences: «avec ce filet vide, comment pouvoir nourrir ma famille, mes frères les hommes, ma vie vaut-elle seulement quelque chose?» Sentiment d'absurde, nausée, dégoût de soi et des autres. Passe ton chemin, dit-il à la vie, tu vois bien que je ne vaux rien. Condition partagée par tant d'hommes et de femmes. Qui n'a jamais été mis au rebut? Ou ne s'est lui-même mis au rebut ? Misère spirituelle, dirait Madeleine, d'une vie qui pourrait se croire délaissée, désertée, abandonnée. Livrée au malheur et à la douleur.

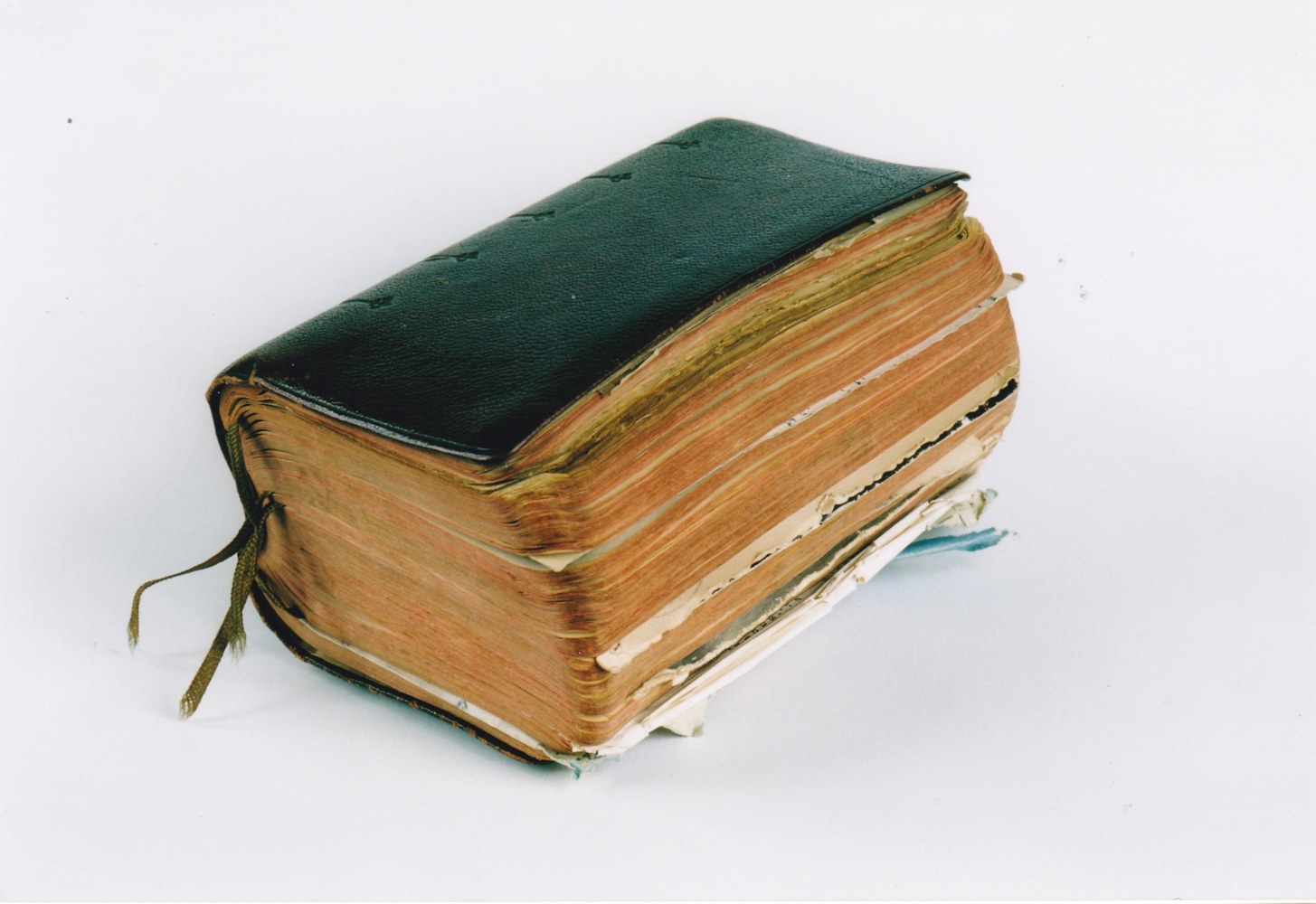

Le missel de Madeleine Delbrêl

De ces vies appauvries en attente d'espérance, Madeleine entend monter un cri: «On crie dans la nuit. Pouvons-nous dormir?» Ce cri se fait appel pressant, invitation au départ: «Jésus-Christ qui demeure en nous, habite parmi nous. – Il y habite singulièrement sous les apparences de celui qui est nu, affamé, captif, étranger, sans abri. – Sous ses apparences, il est dans l'histoire du monde quelqu'un d'indéfiniment «déplacé», et qui le rejoint ou le suit devient «déplacé» avec lui.»

Se laisser déplacer pour rejoindre les pauvres qui crient dans la nuit, voilà la mission pour Madeleine : « Peut-on espérer pour de bon, et d'espérance, la Rédemption du monde, sans avoir un coeur passionné de voir cesser les injustices du monde et leurs conséquences, même si elles ne sont ni ne font tout le mal. Peut-on espérer sincèrement la Rédemption, l'espérer avec espérance, et ne pas espérer que cessent les conséquences de ces péchés qu'on appelle les égoïsmes, les injustices, les répressions ?»

Comme l'église, Madeleine est «toujours "orientée" mais sans cesse "déroutée" des itinéraires logiques par les exodes du peuple des pauvres.» Cet exode, elle l'a vécu lorsqu'elle a rejoint ce peuple en venant s'installer à Ivry-sur-Seine. Car elle veut qu'enfin se taisent «ces crieurs de mauvaises nouvelles» et que courent des étincelles de joie dans ces vies abandonnées. Elle veut faire entendre la bonne nouvelle en guérissant les vies appauvries, en faisant sentir la bonté de Dieu: «Que l'Évangile soit vécu et donc annoncé là où les pauvres sont massés en peuples, en nations, en continents, doit être notre urgence, car c'est urgence permanente, et l'Église ne pourrait s'en détourner sans se dénaturer.»

Évangile vécu et donc annoncé, dit Madeleine, annoncé parce que vécu: «sans bonté réaliste et démesurée jusqu'à la charité c'est comme s'il n'y avait pas de témoignage car [Dieu] est hors de la portée des yeux, des oreilles, des mains, du coeur des hommes.» C'est cette bonté que Madeleine veut incarner par tout son être: «Seigneur, Seigneur, au moins que cette écorce qui me couvre ne vous soit pas un barrage. Passez. Mes yeux, mes mains, ma bouche sont à vous. Cette femme si triste en face de moi: voici ma bouche pour que vous lui souriiez. Cet enfant presque gris tant il est pâle: voici mes yeux pour que vous le regardiez. Cet homme si las, si las, voici tout mon corps pour que vous lui laissiez ma place, et ma voix pour que vous lui disiez très doucement : "Asseyez-vous".»

Voici mon corps, dit Madeleine en une prière, pour que son corps se fasse corps du Christ donné aux appauvris, aux humiliés du souffle de vie. Corps de bonté qui voit, entend, soulage la chair outragée des pauvres. Car le désir de Madeleine c'était d'être le Christ. D'être son humanité continuée dans l'aujourd'hui de nos vies.

Ce Christ qui, au petit matin, s'approche de ce Pierre au filet vide, de cette vie déshéritée, désertée, délaissée. Il vient dans les nuits de nos angoisses, dans les déserts de nos solitudes. Il vient dans la pauvreté de nos espérances brisées. Il vient à la rencontre de nos vies dévalisées, dévaluées, qui valent si peu à l'aune de nos logiques marchandes. Car le Christ aime nos vies au filet vide.

Il aime, lui, ceux qui n'ont rien à lui donner en retour, «car la vérité du Christ est libre du succès» dit Madeleine. Il aime se rendre proche de ces gens aux mains vides et aux coeurs vides. Il aime s'asseoir à la table de nos vies, entendre notre faim de justice, notre soif de dignité, écouter nos rêves déçus: «ces rêves, se dit-il, ce sont les miens! Ces rêves, c'est mon royaume!» Madeleine dira: «Quand appauvri de tout, vous ne saurez plus voir dans le monde qu'une maison dévalisée, en vous qu'une indigence sans façade, pensez à ces yeux d'ombre ouverts au centre de votre âme, fixés à des choses ineffables, puisque le Royaume des Cieux est à vous. »

Et ces vies au filet vide, il les remplira de sa bonté, qui redonne estime et dignité, et pleine humanité. Il dira alors à tous ces appauvris que nous sommes parfois: «heureux, en marche! Marchez vers vous-mêmes, marchez vers vos rêves, je marcherai à vos côtés, et de nos rêves, nous ferons un royaume.» Partez, nous dit aussi Madeleine, «partez dans votre journée sans idées fabriquées d'avance et sans lassitude prévue, sans projets sur Dieu, sans souvenir sur lui, sans enthousiasme, sans bibliothèque, à sa rencontre.

N'essayez pas de le trouver par des recettes originales: mais, laissez-vous trouver par lui dans la pauvreté d'une vie banale». Car dans la pauvreté de nos vies banales chemine «celui qui est la route, route sans repères et sans auberges, mais pleine de manne et de sources vives».

Consacrée dans la ville « pour tout le monde »

En 1930, au cours d'un camp itinérant dans le sud-ouest de la France, elle crée, avec d'autres cheftaines, la patrouille Saint-Dominique afin d'«acquérir une vie chrétienne plus intense» en développant une «formation intérieure» et en «rendant des services de charité». Un an plus tard, au moment de la Pentecôte, elles ressentent un «désir de vivre une vie évangélique plus absolue, en commun» et créent la Charité. L'objectif de ce groupe : «Non plus "travailler pour le Christ", mais "être le Christ, pour faire ce que fait le Christ"», à la Charles de Foucauld, décédé près de 20 ans plus tôt. Très vite, la vie que ces jeunes femmes envisagent de mener se montre incompatible avec une existence hors du monde. Elles décident donc de rester laïques, mais consacrées entièrement à Dieu. Une vocation totalement nouvelle – à l'époque, il n'existe pas, ou peu, de vie religieuse hors du couvent. «La vocation de Madeleine est alors inclassable, précise Bernard Pitaud. Ce qui l'a menée à la penser, et la repenser constamment.» Elle en souffrira toute sa vie, ne sachant jamais vraiment où se situer au sein de l'Église, qu'elle aime pourtant tellement.

Madeleine Delbrêl, déclarée « vénérable » par le Pape, sera peut-être béatifiée. Sa maison, 11 rue Raspail.

À la demande du curé d'Ivry-sur-Seine, les personnes membres de la Charité sont attendues pour reprendre un centre social paroissial aménagé dans le «quartier du Plateau». Elles ne sont plus que trois : Madeleine, Suzanne Lacloche et Hélène Manuel, envoyées «au milieu des incroyants et des pauvres», dira Madeleine, «les préférés de Jésus». Ivry est, au milieu du XXe siècle, une ville «rouge», «capitale du communisme» en France. Madeleine et ses équipières, qui viennent plutôt d'un milieu bourgeois, ignorent tout de la condition ouvrière et du marxisme. Pas grave, pas peur. Elles prennent, le 15 octobre 1933 au soir, le tramway puis le bus et apprennent, surtout par la rencontre.

En parallèle, Madeleine entame des études d'assistante sociale. Elle en sortira, en 1937, major de promo, reconnue et saluée par ses pairs. Mais la mission initiale confiée à la Charité devient vite étriquée. «Les équipières prennent conscience qu'elles sont mises à toutes les sauces paroissiales, raconte Gilles François. Or, elles n'étaient pas venues à Ivry seulement pour sa paroisse, mais pour tout le monde.» Elles choisissent donc de s'installer, en 1935, au 11, rue Raspail, une maison située près de la mairie. Là, la porte est toujours ouverte, pour partager un repas, une discussion, une soirée, danser…

Madeleine y accueille tout le monde, «même les communistes», tels qu'ils sont, ne cherchant pas à les changer, mais à les aimer, comme le Christ l'aurait fait, en essayant de les rejoindre, y compris dans leur pensée privée de Dieu. Sur cette mission au cœur du «désert des foules», comme elle qualifie ces lieux humains où la foi en Dieu semble absente, les comparant aux déserts lointains des missions étrangères, elle aura ces mots étonnants : «Se plonger dans la foule comme dans le blanc».

L'écriture comme terrain de réflexion

Pour fixer sa pensée, Madeleine écrit, tout, tout le temps. Ses réflexions sont nombreuses, ses articles (publiés notamment dans la revue dominicaine La Vie spirituelle), et ses lettres, aussi. Elles sont actuellement l'objet d'une recension, intégrale et annotée par Gilles François et Bernard Pitaud aux éditions Nouvelle Cité.

Parmi ses écrits, certains font référence aujourd'hui. Nous autres, gens des rues, écrit en 1938, Missionnaires sans bateaux, écrit en 1943 (rendu public en 2000), la Joie de croire, publié à titre posthume en 1968, et, bien sûr, son œuvre de 1957, Ville marxiste, terre de mission, aux éditions du Cerf. «Le livre de sa vie», comme elle le qualifie, dans lequel elle témoigne de sa foi dans un dialogue constant avec ses amis communistes tout en livrant ses réflexions sur l'engagement des chrétiens en milieu marxiste. Dès lors, elle est sollicitée pour nombre de conférences, témoignages. Des notes lui sont même demandées dans le cadre de la préparation du concile Vatican II.

D'ailleurs, Madeleine Delbrêl se rend régulièrement à Rome (comme dans d'autres pays). Elle le fait notamment au moment de la crise des prêtres ouvriers et la Mission de France, dans les années 1950. Madeleine s'en va «là où se jouent toutes les décisions», «pour demander que cette grâce (l'apostolat des prêtres ouvriers, ndlr) – soit reconnue, fortifiée par l'Église.» À son retour, elle apprend qu'un prêtre lui avait obtenu un billet pour l'audience avec le pape Pie XII. Elle le rencontrera en 1953, ainsi que Pierre-Marie-Joseph Veuillot, futur archevêque de Paris, avec lequel Madeleine entretient alors une correspondance jusqu'à sa mort.